История туберкулеза, открытие инфекционной природы туберкулёза

15.04.2022 | Рубрика: Информация

Врачу любого профиля следует помнить, что туберкулёз не поражает только волосы и ногти. Заболевание это известно с глубокой древности. Если окунуться в историю, классические описания лёгочного туберкулёза были сделаны таким античным автором, как Аретэй Каппадокийский.

Врачу любого профиля следует помнить, что туберкулёз не поражает только волосы и ногти. Заболевание это известно с глубокой древности. Если окунуться в историю, классические описания лёгочного туберкулёза были сделаны таким античным автором, как Аретэй Каппадокийский.

Первое системное описание клинических и эпидемиологических проявлений чахотки представлено в так называемом Собрании трудов Гиппократа. В книге «Причины и признаки хронических болезней» он дал очень точное описание болезни, которое позже было отнесено к туберкулезу: лихорадка, потливость, усталость и изнурение.

Длительный эмпирический период наблюдения и диагностики заболевания, когда, по словам Гиппократа, «суждения делаются посредством глаз, ушей, носа, рта и других известных нам способов, т.е. осмотром, осязанием, слухом, обонянием и вкусом», сменился клинико-анатомическим направлением, которое способствовало рациональному пониманию болезни.

Абу Али Ибн Сина перечислил основные клинические проявления туберкулёза — кашель, мокроту, кровохарканье, истощение, — но считал его наследственным заболеванием.

Абу Али Ибн Сина перечислил основные клинические проявления туберкулёза — кашель, мокроту, кровохарканье, истощение, — но считал его наследственным заболеванием.

Первым прямо указал на инфекционную природу туберкулёза Джироламо Фракасторо, которыйвпервые выдвинул «микробную теорию» веря, что туберкулез был инфекционным заболеванием. Он в своей книге «Контагиоз» (заразная болезнь, инфекция) систематически описал три основных способа передачи инфекции:

Первым прямо указал на инфекционную природу туберкулёза Джироламо Фракасторо, которыйвпервые выдвинул «микробную теорию» веря, что туберкулез был инфекционным заболеванием. Он в своей книге «Контагиоз» (заразная болезнь, инфекция) систематически описал три основных способа передачи инфекции:

1. распространение прямым контактом;

2. распространение через (заразные предметы — фомиты), бывшие в контакте с патогенными микроорганизмами;

3. инфекция на расстоянии.

Он также упомянул относительно необходимости антисептики при лечении туберкулеза.

Андреас Везалий (1514-1564) сделал первые патологанатомические исследования. Этот метод изучения способствовал пониманию патологических изменений в легких, в частности каверн и эмпием.

Франциск Сильвий де ля Боэ (1614-1672) впервые связал маленькие плотные узелки, обнаруженные в различных тканях при вскрытии трупа с признаками чахотки.

Джон Джекоб Монгет в 1700 дал описание классического милиарного туберкулеза.

Бенджамин Мартен (1704-1782) в своей книге » новая теория о чахотке» обосновал предположение, что туберкулез мог быть вызванным «некоторой разновидностью микроскопического живого вещества (вируса)», который, как только получает возможность проникнуть в тело человека, может вызывать повреждения и признаки болезни.

Гаспард Л. Бейль (1774-1816) выполнил большое количество вскрытий умерших от чахотки. При этом он патологоанатомическое изучение трупов соединял с детальным анализом предсмертных историй болезней. В дальнейшем это дало обоснование для проведения клинико-патологических сравнений.

Рене Теофиль Гиацинт Лаэннек (1781-1826),французский врач, провел большие клинико-анатомические исследования и изложил в 1819 г. свое учение о туберкулезе в «Трактате о выслушивании или распознавании болезней легких и сердца». В нем он впервые ввел термин туберкулез.

Лаэнек дал описание, близкое к нашим представлениям о бугорке как источнике туберкулеза, отметил существование изолированного и «инфильтративного бугорка». Он объединил различные морфологические проявления в единое учение о чахотке. К ним он отнес скрофулезные (туберкулезные) изменения лимфатических узлов, контактное заболевание бронха, полость, образующуюся в результате размягчения ткани и имеющую вид сыра (казеоз). Лаэннек сумел увидеть связь, существующую между разнообразными проявлениями туберкулезного характера в органах, и объединить в единую болезнь, известные в то время, поражения легких и лимфатического аппарата. Многообразие клинических проявлений туберкулёза обусловило большое количество ошибочных представлений; Р. Лаэннэк относил лёгочные бугорки к злокачественным новообразованиям, а великий Рудольф фон Вирхов не связывал казеозный некроз с туберкулёзным процессом.

Инфекционная природа заболевания была впервые доказана Вильменом (1865). Крупным явлением в этой цепи исследований оказались опыты французского ученого Вильмена, опубликованные в его работах 1862—1865 гг. Вильмен теоретически и экспериментально показал инфекционную природу туберкулеза. Отвергая влияние диатеза, конституции и наследственности в патогенезе туберкулезных заболеваний, Вильмен прививал ткань пораженных туберкулезом органов людей и животных, мокроту и кровь. Он вводил заразный материал через дыхательные пути. Жан-Антуан Вильмен — французский военный врач в 1865 за 20-лет до открытия Кохом микобактерии туберкулеза, начал серии экспериментов. Вводя кроликам туберкулезную ткань легкого и кровь больного человека, а также гной из каверн, Вильмен продемонстрировал развитие диссеминированного туберкулеза у всех кроликов.

Основные выводы были сформулированы Вильменом в следующих положениях: «Легочная чахотка, равно как всякие иные туберкулезные заболевания, представляет собой специфическое заболевание. Туберкулез вызывается специфическим вирусом и может быть вызван только этим вирусом и никаким другим путем. Перенесение от человека на животных удается легко. Чахотка принадлежит к разряду вирулентных болезней и заслуживает в патологическом ряду место рядом с сифилисом, сибирской язвой и др.». Тем самым Вильмен предвосхитил открытие в 1882 г.Кохом возбудителя болезни —микобактерии туберкулеза.

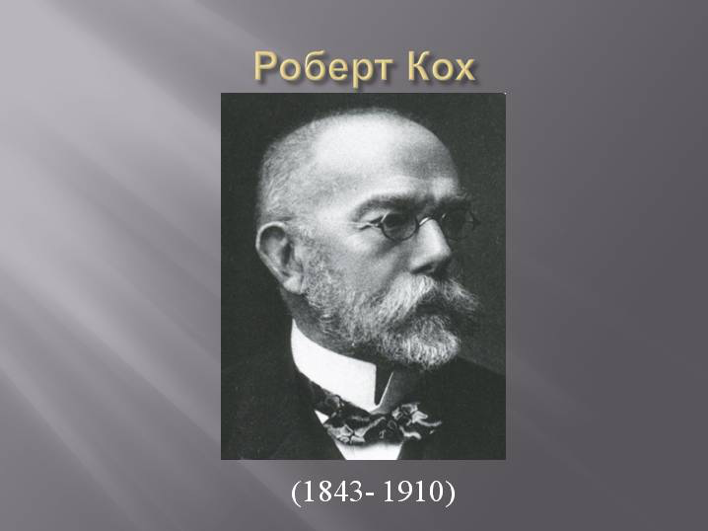

Следующий важнейший этап в истории изучения туберкулеза и совершенствования мер борьбы с ним — доклад «Этиология туберкулеза», сделанный немецким бактериологом Робертом Кохом на заседании Берлинского физиологического общества.

24-го марта 1882 Роберт Кох объявил об открытии туберкулезной бациллы (бактерия Коха). Таким образом, именно Роберт Кох — немецкий ученый, наконец, раскрыл причину туберкулеза. Кох предложил постулаты (Постулаты Коха): чтобы доказать, что туберкулез вызван именно туберкулезной бациллой. Для этого необходимо:

1. Бациллы должны быть изолированы из организма

2. Их необходимо культивировать до получения чистой культуры, свободной от любого патологического материала животного организма, который может все еще содержать бациллы

3. Изолированные бациллы при введении другому животному должны вызвать у него туберкулез».

Использовав в бактериологии новые приемы: окраску микробов анилиновыми красками и более совершенные осветительные приспособления в микроскопе, Кох нашел для открытой им микобактерии туберкулеза особый метод окраски, показал ее присутствие во всех пораженных туберкулезом тканях, выделил ее в чистом виде вне животного организма и с помощью этой культуры вызывал у животных туберкулез, подобный туберкулезу человека.

В 1890г. Р. Кох сообщил миру, что создал «водно-глицериновую вытяжку туберкулёзных культур», с помощью которой предложил лечить туберкулёз.

Это был туберкулин, введение которого приводило к прогрессированию заболевания и даже гибели многих больных; сейчас этот препарат применяют в диагностических целях.

Разработка Кохом туберкулина и применение его в качестве диагностикума для определения инфицированности туберкулезом организма, а также усовершенствование Цилем и Нильсенемокраски МБТ при микроскопировании сделали возможным надежную диагностику заражения туберкулезом.

С открытием В.К. Рентгеном (1845-1923) Х-лучей в 1895 г. дало возможность объективной диагностики туберкулёза внутренних органов и костей, стала доступной техника ретнтгенологического изображения различных органов, в том числе легких.

Врач Кальметт и ветеринар Герен культивировали M.bovis в культуральной среде с добавлением бычьей желчи. Они обнаружили, что желчь снижала вирулетность M.bovis. В 1919 г. французы Альберт Кальметт и Камилль Герен, сделав 230 пересевов микобактерии бычьего типа, вывели ослабленный штамм, названный впоследствии вакциной БЦЖ (от BCQ — bacillus Calmette-Guerin).

Первую прививку БЦЖ новорождённому произвели в 1921 г.

Конец XIX и начало XX вв. были периодом многих научных открытий. Представления о туберкулезе также претерпели значительные изменения. Научные исследования туберкулеза уже основывались на точном знании методов диагностики возбудителя и единстве туберкулезной болезни с локализацией ее в различных органах.

Русский хирург, блестящий клиницист и ученый Н.И.Пирогов (1810-1881) сыграл большую роль в развитии и углублении представления о туберкулезе как общем заболевании организма. Н.И. Пирогову принадлежит сделанное в 1852 г. описание гигантских клеток, содержащихся в туберкулёзном бугорке.

Н.И.Пирогов описал клинико-анатомическую картину острого генерализованного туберкулеза, отметил возможность одновременного существования милиарных высыпаний и сливных изменений у одного и того же больного. Он первый обратил внимание на гигантские клетки в туберкулезных бугорках, получивших потом имя Ланхганса.

Уже в 1888 г. вскоре после открытия Кохом микобактерии туберкулеза (палочки Коха), отечественный ученый Мечников И.И. сообщил, что в культурах, кроме типичных палочек Коха встречаются полиморфные формы. Полиморфизм проявляется образованием нитевидных, зернистых, кокковидных форм.

Параллельно с изучением диагностики и патогенеза делались попытки эффективного лечения туберкулеза.

Первая постоянная комиссия по изучению туберкулёза в России была создана в 1900 г. на VII Пироговском съезде врачей в Казани.

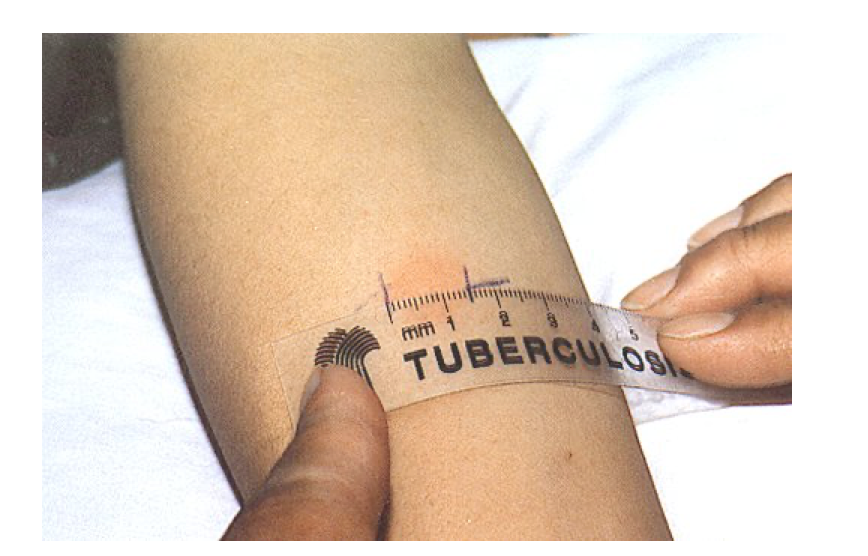

В 1907 г. детский врач Чезенатико Клеменс фон Пирке предложил использовать туберкулин Коха (АТК) для проведения накожной пробы с целью выявления инфицирования человека микобактерией туберкулёза.

В 1910 г. Шарль Манту (Франция) и Феликс Мендель (Германия) предложили внутрикожный метод введения туберкулина, который в диагностическом плане оказался чувствительнее накожного.

И только в 1911 г. открытие Кохом микобактерии туберкулёза получило мировое признание и было отмечено Нобелевской премией.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Туберкулез – это одно из самых древних заболеваний. В Египте была обнаружена мумия человека, возраст которой насчитывает более 2 тысяч лет, со следами поражений, характерными для туберкулеза, специфические туберкулезные изменения костей обнаружены также и у мумий фараонов в пирамидах Феопса. Описание туберкулеза можно найти в трудах Гиппократа и других медицинских трудах далекого прошлого Египта, Китая, Индии, Греции и арабских стран.

В народе туберкулез с давних времен называют чахоткой, это связано с тем, что больной этим недугом «чахнет на глазах», и «белой чумой». В России туберкулез называли «злой сухотой», «гербовой болезнью», «волосатиком».

В Древней Персии людей с симптомами туберкулеза изолировали от здоровых, а в Индии были запрещены браки с больными туберкулезом.

Тема «чахотки» была отражена в произведениях Достоевского, Диккенса, Дюма, в полотнах художников Клодта, Максимова, Поленова, в операх Верди и Пуччини.

Флорентийка Симонетта Веспуччи, с которой написана Венера, умерла в возрасте 22 лет от туберкулёза. Медики видят в этой картине характерные чахоточные надплечья модели.

Кстати, о туберкулезе упоминается и в древнерусских летописях. Так, летописцы упоминали, что болезнь поразила князя Святослава Ярославича.

Вспышки туберкулёза характерны для войн и эпох перемен. Известно, что во время Первой мировой войны в Европе смертность от туберкулёза была выше смертности от ранений. В развитых странах туберкулезом страдают преимущественно иммигранты и низшие социальные слои населения.

Рост городов, скученность населения и низкая санитарная культура привели к тому, что в XVIII — XIX веках туберкулёз собирал обильную жатву среди разных слоев населения: достаточно вспомнить Ф.М. Достоевского, Ф. Шопена, В.Г. Белинского (умер в 36 лет от туберкулеза), А. П. Чехова( умер в 44 года от туберкулеза), А.М. Горького, Н.А.Добролюбова, В.Г.Перова( умер в 48 лет от туберкулеза), Б.М. Кустодиева ( умер в 49 лет от туберкулеза), И.А.Ильфа(умер в 39 лет от туберкулеза), Франца Кафку (умер в 40 лет от туберкулеза) и др.; более того чахоточный вид даже вошёл в моду, и дамы до невозможности затягивались в корсеты, пили уксус для томной бледности и закапывали экстракт белладонны в глаза для лихорадочного блеска.

После Октябрьской революции (1917) в России организация борьбы с туберкулезом были переведена с благотворительной на государственную основу.По мере реконструкции народного хозяйства и экономического развития Советского Союза, на основе государственных решений выделялись большие средства на организацию специализированной противотуберкулезной службы и проведение научных разработок проблем профилактики и лечения туберкулеза, подготовки высококвалифицированных кадров специалистов.

Постепенно получила развитие новая медицинская специальность – фтизиатрия и была создана специализированная фтизиатрическая -противотуберкулезная служба, в то время единственная в мире.

Для учета и лечения, больных туберкулезом была создана клиническая классификация туберкулеза.

Клиническая классификация была основой создания и развития системы раннего выявления туберкулеза, комплексного лечения больных под руководством туберкулезного диспансера – в стационаре, больнице, санатории, на курорте и в поликлинике без отрыва больного от привычной деятельности. Внедрена в практику методика массовой противотуберкулезной вакцинации и ревакцинации.

Попытки использование климатических факторов делались постоянно, при лечении многих болезней, включая туберкулез. Один из вариантов климатотерапии касался подбора типа атмосферного воздуха, которым пациент должен дышать.

В период санаторно-оздоровительной эры, большое разнообразие хирургических методов использовались клиницистами, в качестве главного средства для лечения туберкулеза, перед наступлением периода современной химиотерапии.

Туберкулёз, как социальное бедствие, требовал хорошей организации борьбы с ним и участия общественности. Первый противотуберкулёзный диспансер, открытый в 1887 г. в Шотландии (Эдинбург), стал местом оказания как медицинской, так и социальной помощи больным. В Москве первая бесплатная амбулаторная лечебница для больных туберкулёзом была открыта в 1909 г. В 1911 г. в России по предложению А.А. Владимирова был проведён первый день борьбы с туберкулёзом, или День Белой Ромашки.

Тогда только в Москве для нужд больных туберкулёзом было собрано более 150 000 рублей. С тех пор белая ромашка стала символом российской фтизиатрии.

Международный символ фтизиатрии — крест, изображённый на обложках ведущих журналов по лёгочной патологии.

ВОЗ в настоящее время является общемировым координирующим центром по борьбе с туберкулезом.

В 1982 г. (в 100-летнюю годовщину этого открытия) ВОЗ и Международный Союз борьбы с туберкулёзом и заболеваниями лёгких (IUATLD) спонсировали проведение первого Всемирного дня борьбы с туберкулёзом (World ТВ Day) для привлечения внимания общественности к этому заболеванию.

Во второй половине 80-х годов XX столетия создалось впечатление, что профессия фтизиатра со дня на день канет в Лету и армии борцов с чахоткой придётся искать новую профессию. Именно тогда многие сменили вывеску «кафедра туберкулеза» на «фтизиопульмонология». Однако с начала 90-х годов в России, да и во многих уголках мира, туберкулёз вновь стал проблемой. Туберкулёз преобразился и отбросил нас в прошлый век по многим своим проявлениям. Обширные и скоротечные процессы в лёгких, а также поражения костей, мочеполовой и нервной систем, глаз, лимфатических узлов, нервной системы стали встречаться всё чаще.

1993 г. ВОЗ туберкулёз был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулёзом.

В 1998 г. этот день отмечали уже как официальное событие в рамках ООН.

По оценке Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) общее количество случаев туберкулеза в мире повысился с 7.5 миллионов в 1990 до 10.2 миллионов в 2000 году. Число смертей, причиной которых был туберкулез, увеличилось с 2.5 до 3.5 миллионов. Такое увеличение частично связано с ростом численности населения в развивающихся странах и, частично, с распространением ВИЧ инфекции.

В мае 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения, ежегодно созываемая ВОЗ во Дворце Наций в Женеве, приняла резолюцию, в которой полностью одобрила новую Глобальную стратегию по туберкулёзу с её амбициозными целями на период после 2015 года «Ликвидировать эпидемию ТБ» (End TB Strategy).

Эта стратегия направлена на ликвидацию глобальной эпидемии ТБ, а целями являются снижение смертности от ТБ на 95% и уменьшение числа новых случаев заболевания на 90% за период с 2015 по 2035 год, а также обеспечение того, чтобы ни одна семья не несла катастрофических расходов в связи с ТБ. Промежуточные целевые ориентиры намечены на 2020, 2025 и 2030 годы.

Борьба с туберкулезом в Беларуси

К началу второго десятилетия XX века туберкулез представлял серьезную проблему, в том числе в Российской империи, где это заболевание в печати характеризовалось как настоящее «народное бедствие» и занимало одно из первых мест по заболеваемости и смертности. Так, в 1912 г. в Российской империи насчитывалось 1 145 410 случаев заболевания туберкулезом (69,8 на 10 000 населения при общем числе больных, зарегистрированных персоналом, 93 826 895 человек). В списках болезней, приведенных в официальной статистике 1912 и 1914 гг., по численности зарегистрированных больных легочный туберкулез занимал 4-е место, уступая только гриппу, малярии и сифилису, прочие формы туберкулеза находились на 15-м месте.

В статистике 1913 г. Минская губерния заняла 3-е место в Российской империи по распространенности легочного туберкулеза.В Минске в 1911 г. насчитывалось около 2500 туберкулезных больных .

Единой, общегосударственной системы мер по борьбе с туберкулезом не существовало. Специализированных учреждений было крайне мало, медицинская помощь больным оказывалась в общемедицинских учреждениях, часто в недостаточном объеме.

Медицинской наукой к этому времени была подтверждена инфекционная природа туберкулеза, открыт возбудитель — микобактерия туберкулеза, разработана патоморфология начальных проявлений туберкулеза, заложены основы учения об иммунитете и аллергии при туберкулезе, предложена накожная туберкулиновая проба, положено начало туберкулинодиагностики, открыто рентгеновское диагностике туберкулеза органов дыхания. Для лечения туберкулеза применялись туберкулинотерапия, искусственный пневмоторакс, симптоматическое и общеукрепляющее лечение (в том числе использовались такие средства, как фосфацид и мышьяк), были распространены гигиено-диетический и санаторный методы лечения, в том числе кумысолечение. К началу XX века также относится становление хирургического лечения при туберкулезе. В целом можно отметить преобладание в Российской империи гигиено-диетического и санаторного методов, отчасти также туберкулинотерапии и симптоматического, общеукрепляющего лечения.

Характерной можно считать одну из оценок лечения туберкулеза в то время, сделанную минским врачом О. О. Федоровичем, который в 1912 г. утверждал: «Специфического средства против туберкулеза…. пока нет, ни один из медикаментов не излечивает болезни» , «опыт доказал, что туберкулез можно лечить только светом, воздухом и питанием» .

К концу XIX — началу XX века борьба с туберкулезом в мире становится более организованной. Организационно она оформилась в связи с появлением Международной лиги борьбы с туберкулезом. В 1902 г. в Берлине была проведена первая международная конференция по борьбе с туберкулезом, на которой в том числе был принят символ данной борьбы — шестиконечный двойной красный крест. Не осталась в стороне от этого процесса и Российская империя, где 23 ноября 1909 г. была основана Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом, ставшая основным организационным центром общественной борьбы с этим заболеванием.

При этом борьба с туберкулезом приняла широкий общественный характер, финансирование ее основывалось на благотворительности. Как считалось тогда, «в деле борьбы с туберкулезом, как с народным бедствием, должны быть привлечены все слои и классы населения. Только дружными усилиями общества и врачей могут быть достигнуты сколько-нибудь ощутительные результаты». Символом этой общественной борьбы с туберкулезом в Российской империи, наряду с международной эмблемой и эмблемой Всероссийской лиги — двойным красным крестом, стал белый цветок ромашки.

Беларусь не оставалась в стороне от этих процессов. Одной из наиболее заметных мер была организация «дней белого цветка». Впервые такой день в Российской империи был проведен 20 апреля 1911 г.,Белорусское медицинское сообщество быстро отреагировало на данную инициативу. Так, например, весной 1911 г., как только в периодической печати появились сообщения о подготовке «дня белого цветка», ряд минских врачей выступили с идеей проведения подобного дня и в Минске.

Организационные мероприятия включали и такие моменты, как изготовление либо покупка необходимой атрибутики: искусственных белых цветков, лент, нагрудных знаков для продавщиц цветка, специальных кружек, куда помещались деньги от продажи.

Непосредственно сам «день белого цветка» включал торжественную часть и основное — широкую продажу цветков, которая осуществлялась в публичных местах: на главных улицах, вокзалах (иногда даже в поездах), в кинематографах, театрах, общественных садах, на бульварах, в ресторанах, магазинах и т. д. Кроме покупателей цветков, средства жертвовали также организации, иногда крупные пожертвования делались частными лицами. В «день белого цветка» проводились такие праздничные мероприятия, как торжественные шествия, концерты, чтения, театральные постановки, народные гуляния. Доход с платных мероприятий шел в пользу противотуберкулезных организаций — устроителей праздника.

В Минске амбулатория для туберкулезных больных местного отдела Всероссийской лиги была открыта 3О сентября 1912 г. В качестве примера деятельности амбулаторий можно привести Минскую амбулаторию, которая была устроена по образцу западноевропейских. В ней работали врач (два врача), фельдшер, медицинские сестры. Заведующим амбулаторией являлся доктор Э. Л. Есьман.Было зарегистрировано 415 пациентов с явным туберкулезом (37О случаев легочного туберкулеза и 45 случаев прочих его форм) и 1О2 человека с подозрением на туберкулез .Отношение туберкулезных больных к общему числу посетителей амбулатории составляло около 1/4. Главная задача амбулатории заключалась в диагностике туберкулеза. Для этого проводились биологические реакции, исследования мокроты и проч. (например, было произведено 54О исследований мокроты). Применялось симптоматическое лечение, а также инъекции туберкулина (15ОО инъекций для 65 больных) и мышьяка (12ОО инъекций). Амбулатория осуществляла также просветительскую деятельность путем врачебных советов и раздачи письменных наставлений; попечительскую и профилактическую деятельность (выдача пособий на продовольствие, одежду, жилье, выезд в санатории и на дачи для оздоровления, посещения больных на дому).

В 1918 г. была прекращена деятельность Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом.

Реальные результаты деятельности Всероссийской лиги, ее местных отделов и общественной борьбы с туберкулезом в Российской империи в целом, и в Беларуси в частности (прежде всего в плане статистических показателей), сложно оценить. Первая мировая война, революции, гражданская война привели к значительному ухудшению обстановки по туберкулезу.

В 1928 году при кафедре терапии медицинского факультета Белорусского государственного университета был открыт доцентский курс туберкулеза, возглавляемый директором Белорусского научно-исследовательского института туберкулеза, заслуженным деятелем науки БССР, д.м.н., профессором Маршаком Е.Л. Работал старшим врачом военно-санитарного поезда (1918-1921), главным врачом первого противотуберкулезного диспансера в г. Минске.

С 1972 по 1998 гг. кафедру возглавлял д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Ломако М.Н. В соответствие с Постановлением Правительства страны в 1972 году кафедра туберкулеза была объединена с Белорусским научно-исследовательским институтом туберкулеза (с 1988 г. научно-исследовательский институт пульмонологии и фтизиатрии МЗ РБ), под руководством профессора Ломако М.Н. Базой кафедры стала клиника Бел НИИ туберкулеза на 540 коек в пос. Новинки, что позволила значительно улучшить учебную, научную и лечебную работу кафедры.

Ведущим учреждением, координирующим борьбу с туберкулёзом в республике, является ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». В центре разрабатываются новые технологии, апробируются передовые международные подходы к диагностике и лечению туберкулёза.